Debatte

Eine Obergrenze für „weiße“ Klassenzimmer

Wer Vielfalt will, muss sie auch verteilen. Eine Obergrenze im Klassenzimmer klingt falsch, kann aber genau das bewirken, was Integration braucht – in beide Richtungen.

Von Birol Kocaman Dienstag, 08.07.2025, 11:34 Uhr|zuletzt aktualisiert: Dienstag, 08.07.2025, 11:43 Uhr Lesedauer: 5 Minuten |

Quoten sind in Deutschland eine heikle Sache. Es sei denn, sie betreffen alles – außer Migration. Denn wer Frauenquoten in Vorständen fordert, bekommt Applaus. Wer Parität in Parlamenten anmahnt, gilt als fortschrittlich. Wer Quotenregelungen in Rundfunkräten für Kirchen, Juden, Bauern oder andere Berufsgruppen verteidigt, handelt im Sinne der Repräsentation. Aber wehe, jemand wagt es, im Zusammenhang mit Schulklassen über eine Obergrenze für Kinder mit Migrationsgeschichte nachzudenken – dann ist das Geschrei groß: Rassismus! Diskriminierung! Selektion!

Dabei geht es bei dem Vorschlag, den CDU-Bildungsministerin Karin Prien ins Gespräch gebracht hat, um etwas ganz anderes: nicht um Ausgrenzung, sondern um gerechte Verteilung von Verantwortung – und um die Erkenntnis, dass Integration nicht gelingt, wenn Kinder mit ausländischen Wurzeln unter sich bleiben. Wer will, dass neu nach Deutschland gekommene Kinder gut Deutsch lernen, muss dafür sorgen, dass sie Kontakt zu deutschen Muttersprachlern in der Klasse haben. Wer will, dass auf der anderen Seite Vorurteile abgebaut werden, muss Begegnung schaffen. Und wer glaubt, dass Vielfalt eine Stärke ist, darf nicht zulassen, dass sie an einzelnen Schulen zur Schwäche wird.

Studien zeigen: Sozial gemischte Klassen sind leistungsfähiger – alle profitieren. Ist der Anteil sozial benachteiligter Kinder in einer Klasse aber sehr hoch, ist der Unterricht nicht einfach. Lehrkräfte kämpfen dann nicht gegen „Migrationshintergrund“, sondern gegen die Kumulation von Herausforderungen: fehlende Sprachkenntnisse, Armut, Bildungsferne, Traumatisierung, Gewalt, Überforderung von Eltern. Betroffen sind auch deutsche Kinder ohne Migrationsgeschichte. Auch sie haben Sprachförderbedarf – aus anderen Gründen, aber mit ähnlichen Folgen. Wer also fair steuern will, muss nicht nach Herkunft fragen, sondern nach realem Förderbedarf gucken.

„Während manche Schulen einen Migrantenanteil von über 90 Prozent haben, fahren manche „deutsche“ Eltern ihre Kinder bewusst an „weiße“ Schulen.“

Deshalb ist der Vorschlag einer Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund kein Allheilmittel. Natürlich braucht es viel mehr: kleinere Klassen, mehr Lehrkräfte, verpflichtende Vorschulförderung, sozialpädagogische Begleitung, interkulturelle Schulentwicklung. Aber eine Quote – wenn sie klug gestaltet ist – kann die Herausforderungen des Bildungssystems auf mehrere Schultern gleichmäßiger verteilen.

Während manche Schulen einen Migrantenanteil von über 90 Prozent haben, fahren manche „deutsche“ Eltern anderswo ihre Kinder bewusst an Schulen, „wo es keine Ausländer gibt“ – dafür nehmen sie auch längere Schulwege in Kauf. Das ist keine freie Schulwahl, das ist Flucht von der gesellschaftlichen Realität. Dieses Verhalten fördert, dass die soziale Schere in Schulen immer weiter auseinandergeht.

Hierbei geht es nicht nur um Bildung – sondern auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine Quote könnte Segregation in beide Richtungen verhindern: dort entlasten, wo es zu viel wird – und dort durchmischen, wo es zu homogen bleibt – auch im Sinne der Prävention: Immer mehr Innenminister schlagen angesichts steigernder rechtsextremer Vorfälle an Schulen Alarm, rechtes Gedankengut gedeiht – nicht selten begünstigt vom Elternhaus – durch Soziale Netzwerke vermehrt unter Jugendlichen. Ein Punkt, der im Bildungsbereich mindestens so wichtig sein sollte wie Mathematik, Deutsch oder Englisch.

„Wer zu Hause Spanisch, Englisch oder Französisch spricht, ist ’sprachbegabt‘; wer hingegen mit Arabisch, Türkisch oder Russisch aufwächst, ist ’sprachauffällig‘.“

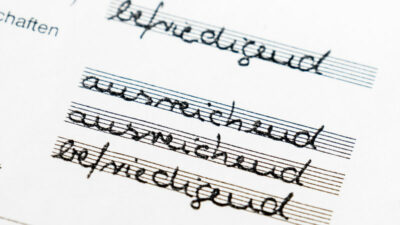

Apropos Sprache: Eine gerechte Bildungspolitik muss natürlich aber tiefer ansetzen. In deutschen Schulen gilt: Wer zu Hause Spanisch, Englisch oder Französisch spricht, ist „sprachbegabt“; wer hingegen mit Arabisch, Türkisch oder Russisch aufwächst, ist „sprachauffällig“. Mehrsprachigkeit wird nicht als Ressource gesehen, sondern – abhängig von der Herkunft – als Problem mit fatalen Folgen: Die Sprachenvielfalt geht verloren und damit eine wichtige Kompetenz in einer zunehmend globalen Welt. Dabei zeigt die Forschung: Kinder, die in ihrer Erstsprache gefördert werden, lernen auch weitere Sprachen besser. Aber deutsche Schulen rügen, statt zu fördern.

Aber: Auch die durchdachteste Quote wird wenig helfen, wenn die Lehrkräfte nicht darauf vorbereitet sind. Noch immer ist interkulturelle Kompetenz kein Pflichtfach in der Lehramtsausbildung. Wissen über Ramadan, familiäre Rollenbilder in syrischen Familien oder koloniale Bildsprache in Schulbüchern wird dem Zufall überlassen. Keine Frage: Viele Lehrkräfte geben ihr Bestes – aber das System lässt sie allein. Was es braucht, ist eine neue Lehrerbildung, die Vielfalt nicht als Störung, sondern als Grundvoraussetzung versteht. Und ja: Wer mit fünf Sprachen im Klassenzimmer arbeitet, braucht mehr als ein pädagogisches Händchen – er braucht Sprachmittlung, kulturelle Empathie und politische Rückendeckung, wenn es im Einzelfall auch mal über den Lehrplan hinausgehen muss.

Das eigentlich Erschreckende an der aktuellen Aufregung ist die Hysterie, mit der die Quote abgelehnt wird. Wer bei den vielen anderen Quoten entspannt bleibt, sollte erklären, warum es kein Problem war, ukrainische Flüchtlingskinder möglichst gleichmäßig auf Schulen zu verteilen. Warum also sollte ausgerechnet eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte angeblich diskriminierend sei. Denn nicht die Quote diskriminiert – sondern die vielen Gründe für Forderung nach Quoten, beispielsweise das Fehlen von Strukturmaßnahmen, das Schulen in prekären Stadtteilen allein lässt. Das hat mit Fairness wenig zu tun, aber sehr viel mit Selbstbetrug. Natürlich darf eine Quote nicht starr, diskriminierend oder mathematisch kalt umgesetzt werden. Aber es darf auch nicht so weitergehen, dass Schulsegregation in Deutschland stillschweigend wächst – weil wir Angst haben, das Kind beim Namen zu nennen.

„Vielleicht nennen wir das Kind einfach nicht ‚Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund‘, sondern ‚Obergrenze für Kinder ohne Migrationshintergrund‘.“

Vielleicht nennen wir das Kind einfach nicht „Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund“, sondern „Obergrenze für Kinder ohne Migrationshintergrund“. Dann aber – da bin ich mir sicher – werden andere laut schreien – viel lauter.

Klar, hört es sich sperrig, bürokratisch und unsympathisch an, Chancengleichheit mit Prozentzahlen herbeiführen zu wollen. Aber manchmal helfen Zahlen dabei, Ungerechtigkeit sichtbar zu machen – und Missstände zu korrigieren. Eine durchdachte Quote kann helfen, die vielen Chancen, die unser Land zu bieten hat, gerechter zu verteilen – auch auf Kinder, deren Eltern ihnen keine kaum einholbaren Startvorteile mitgeben. (mig) Meinung

Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.

MiGGLIED WERDEN- Berlin-Monitor Jeder Dritte fühlt sich von Muslimen bedroht

- Das Repressionskarussell Erst gegen Geflüchtete – dann gegen alle

- „Perfide Menschenjagd“ CDU-Minister fordert Handyortung und Observation von…

- Keine Behörde ohne Rassismus Ataman: Innenminister Dobrindt ignoriert eigene…

- „Missbräuchliche Vaterschaft“ Wenn die Ausländerbehörde entscheidet, wer Vater ist!

- Flüchtlingspolitik Athen und Berlin planen Abschiebelager in Afrika